町田市職員研修:協働推進とマーケティング

9月25日(木)、東京都町田市にて職員向けに協働推進研修『協働事業の企画と実施方法』を行いました。

主催は市民協働推進課で、様々な部署から約30名が参加されました。一般的には、協働は行政と市民(NPO等)との間で実施される事業やプロジェクトなどを指すことが多いですが、行政には様々な部署があり、縦割りになりがちな庁内での連携を促進することで自然と庁外の様々な主体とつながっていくこともあります。いきなり外部との協働を模索するよりも、まずは内部での連携を強化するというアプローチも有効な切り口の1つです。

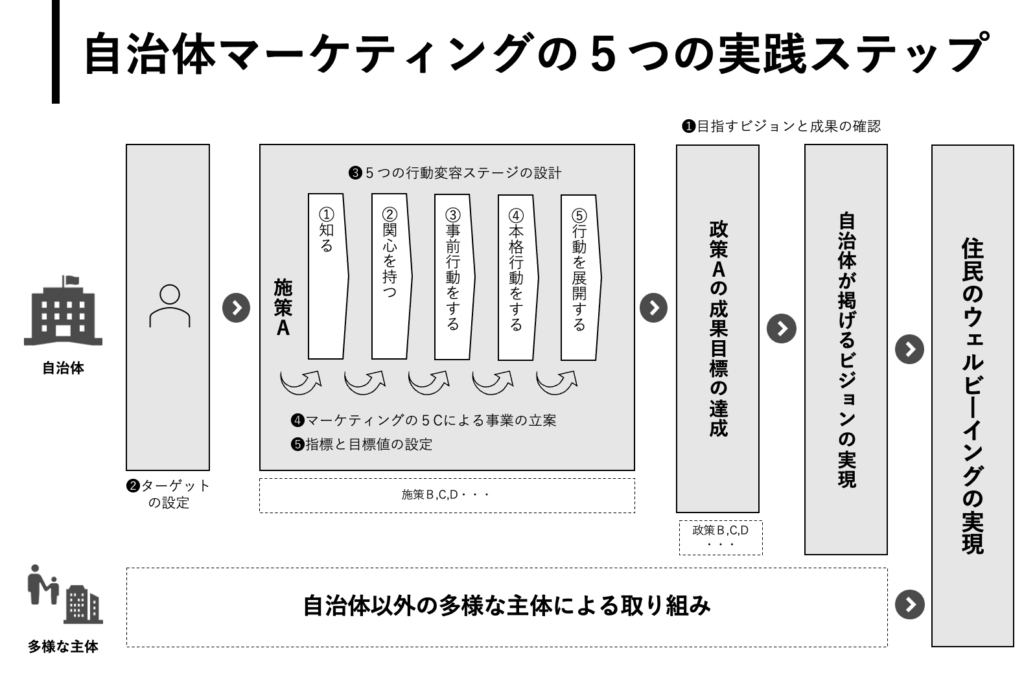

当日は2時間という限られた時間の中、第一部では拙著『公務員のためのマーケティング講座: 成果を最大化する政策・施策・事業づくり』の中でも主要な部分である、自治体マーケティングの5つの実践ステップについて解説をしました。協働を実践していくためにも、マーケティングという視点で担当している事業の企画を練り上げていく必要があります。ともするとブームのように扱われがちですが、協働は手段であって、目的ではありません。ゴールは各部署の行政課題を解決することであり、わざわざ協働というかたちに拘らなくても、単独でできることはさっさとやるに越したことはありません。協働ありきではなく、まずは誰に対して、どのような事業を行い、どのような成果を、どのくらい生み出したいのかを考えるということ大事。このことをマーケティングの切り口で設計していく必要があるのです。協働が必要かどうかは、その次に検討していきます。

このことを念頭におきつつも、VUCA(Volatility[変動性]、Uncertainty[不確実性]、Complexity[複雑性]、Ambiguity[曖昧性])の時代と呼ばれる現在において、マンパワーや財源不足という課題を抱える自治体だけで複雑化・相互依存化した地域や社会の課題解決を行うことは至難の業。実際には、協働でなければ解決できない社会課題が大半です。単独でやれることはあくまで対症療法な取り組みにとどまることが多く、問題の根治療法を目指すには、やはり協働が不可欠なのです。

第二部では、参加者の担当業務におけるターゲットを明確にするためのペルソナを作成してもらいました。“住民”や“高齢者”、“若者”などのざっくりした対象の設定にとどまらず、さらに解像度を上げて、恰も実在するかのような1人の人物像を描いていきます。誰を対象にした事業なのかが明確でなければ、その存在自体も価値も魅力も必要性も伝わらないようなぼんやりとした事業となってしまいます。その結果、せっかく苦労して企画した事業も、必要としているターゲットに知られることなく、仮に知られても関心を惹くところまでいかず、失敗した事業と位置付けられ、徐々に忘れさられていきます。ペルソナ像を作成することは、自治体側のやりたいことや思いつき、思い込みで事業を企画推進していくのではなく、ターゲット起点で事業を設計するということ。ペルソナに憑依するくらいの勢いで成り切ってみて、そのペルソナであったとしたらどのようなことを考え、感じながら、自治体側が意図した事業成果に辿り着いていくのかという行動変容の流れを描いていきます。その上で、その流れを後押しするような適切な打ち手を講じていかなければなりません。

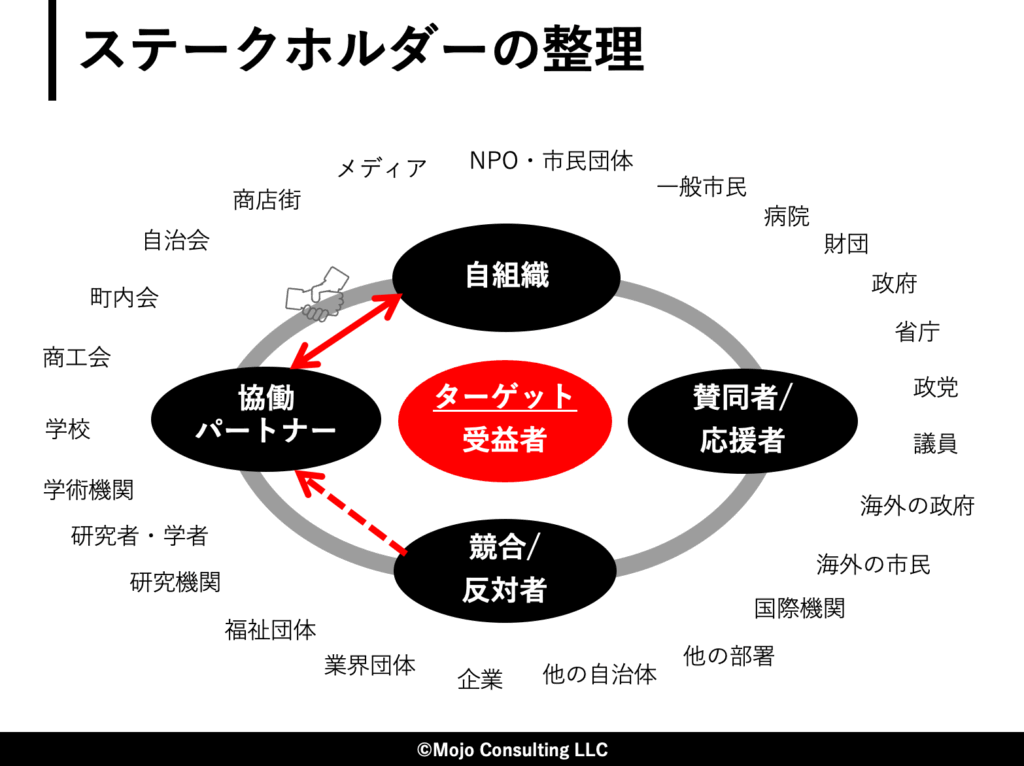

さらに、作成したペルソナを真ん中におきながら、そのペルソナに関係する様々なステークホルダーについても整理をしてもらいました。ステークホルダーは“利害関係者”とも言われますが、①受益者(ペルソナ)、②賛同者/応援者、③競合/反対者、④協働パートナー、⑤自組織の5つの登場人物からなる関係図を作成しました。今回の研修は、様々な部署の担当者が混ざりあってグループを作り、共有してもらいましたが、それぞれの担当事業のターゲットやそのターゲットを取り巻くステークホルダーを共有してもらうことで、中には、似たようなターゲットやステークホルダーを設定して事業を行っているということに気づかれた職員もいらっしゃったことと思います。いきなり外部との大規模な協働事業やプロジェクトを立ち上げる前に、まずは庁内での連携を進め、担当事業のターゲットやステークホルダーの重なりやつながりを共有するだけでも、自然とその先で必要とされる協働事業が現れてくるものです。

当日は100均でゲットしたブックスタンドを持参し、書籍の紹介&販売も行いました。「これだけしかないのか!?」とまとめて3冊も購入していただいた職員の方がいらっしゃったのですが、理由を聞くと、後輩に読ませるとのこと。自分の昔を思い出しても、部下を飲みに連れて行って愚痴を聞いたり、ご馳走するようなことはありましたが、こういうことを部下にしてあげた記憶がありません。さらには、こういうかたちで接してくれた上司もいませんでした。なんとも素敵な関係ですね〜!