浜松市職員研修「協働の心構え」

9月1日(月)、静岡県の浜松市都市整備部緑政課の職員の皆さま向けに、『業務成果を最大化するための協働の心構え〜誰も損をさせない協力関係づくり〜』と題する研修を行いました。ちなみにこの研修タイトルは、同市の担当者によるものですが、想いが込められていて素敵ですね。

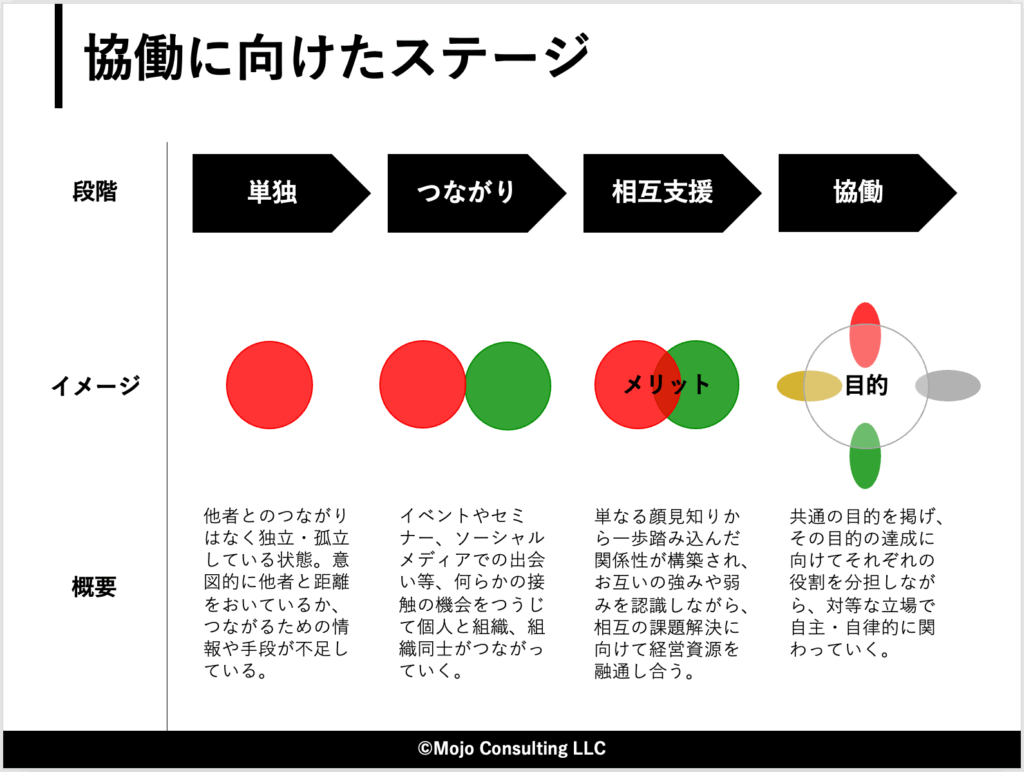

午後3時間の研修でしたが、前半は言語や論理を司る左脳に意識を向けながら協働の考え方や進め方をお話ししました。まずは普段の仕事でもフル活用の思考で整理するということです。VUCA(Volatility[変動性]、Uncertainty[不確実性]、Complexity[複雑性]、Ambiguity[曖昧性])の時代と呼ばれる現在において、マンパワーや財源不足という課題を抱える自治体だけで複雑化・相互依存化した地域や社会の課題解決を行うことは至難の業です。協働が必要な理由はまさにここにあります。

その一方で、「協働は1日にしてならず」です。協働の必要性は頭では理解できるものの、実際に推進しようとして辛い経験をしたことがあるという自治体職員も多いはず。多様な立場の人や組織が関わるため、当然、利害関係も複雑なものとなり、ともするとそれぞれの立場からの正しさや意見・主張を述べるにとどまり、なかなか合意にも、そして課題解決にも至らずに頓挫してしまうということが起こりがちです。2000年前後に全国各地で相次いで協働条例が制定され、市民との協働を推進する部署まで設置されたものの、今に至るまでその価値や成果を実感できている地域の方が少ないのではないでしょうか。

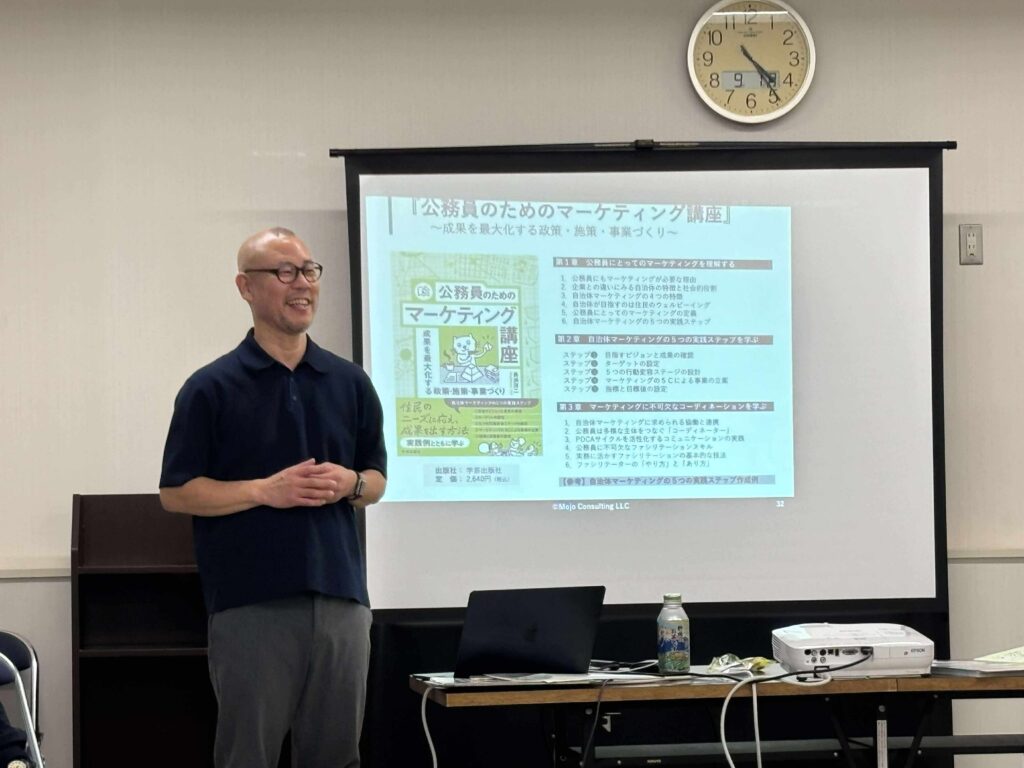

協働は“言うは易し、行うは難し”だからこそ、その実践に向けたプロセス(道筋)をきちんと設計していく必要があります。研修前半では、拙著『公務員のためのマーケティング講座: 成果を最大化する政策・施策・事業づくり』の第2章「自治体マーケティングの5つの実践ステップ」で解説している“行動変容ステージの設計”をベースにして、協働がどのような流れを経て最終的に生み出されていくのかというプロセスをお話ししました。協働の理論的な側面をお伝えした上で、東京都町田市における市民協働フェスティバル「まちカフェ!」を事例として取り上げながら、協働を推進するコーディネーターとしてどのような関わりや介入、スキルが求められるのかを具体的に解説していきました。

後半は前半と打って変わって思考を手放し、直感や感性を司る右脳を意識し、身体感覚も使いながら協働に対する理解を深めるワークを行いました。まずは緑政課が掲げるビジョン、「みどりによって持続的に発展するまち・浜松」に対するそれぞれの想いや向き合い方を確認し合いました。

ビジョンは一般的には抽象的な表現のものが多く、その中身も代表者をはじめとする一部の人たちだけで策定されることもしばしば。特に自治体では、ビジョンやそれに付随する戦略・計画の策定は、通例、学識経験者をはじめ、テーマに関連する団体代表や地縁団体代表などからなる審議会を中心に進められます。担当部門の担当職員はそれらの策定過程を間近でみているため、その「精神」を理解する機会がありますが、同じ部門内でも担当でない職員、ましてや他の部門の職員にとっては自分ごとになりにくいものです。このため、策定に関わらなかった人には、そこに込められた想いや意図が伝わり切らないということが起こります。今回のワークをつうじて、北極星であるビジョンに向かっていく一体化したチームとして、個々人がどのようなエネルギーや熱量を持ちながら関わっているのかを、言葉だけではなく身体でも表現しながら、現在と今後について確認し合いました。

続いて、協働の推進に向けたメタスキルを確認するワークを行いました。『公務員のためのマーケティング講座: 成果を最大化する政策・施策・事業づくり』の第3章でも触れていますが、メタスキルとは「スキルを超えたもの」という意味で、姿勢や態度、あり方などを指します。

上述のとおり、協働には多様な主体が関わるため、簡単に進めていけるものではありません。だからこそ何をやるかという「やり方」もさることながら、困難な状況にどのような姿勢や態度で臨むのかという「あり方」が重要となります。協働事業やプロジェクトの計画・戦略を作り上げたとしても、そもそもその策定プロセスの中でオーナーシップ(当事者意識)が込められていなかったり、困難な状況にぶつかった時にそれを乗り越えていけるような意志や想いがなければ協働は進まず、暗礁に乗り上げてしまいます。協働を“生きたもの”として進めていくためにも、自分自身の「あり方」に常に意識を向け続けていかなければならないのです。

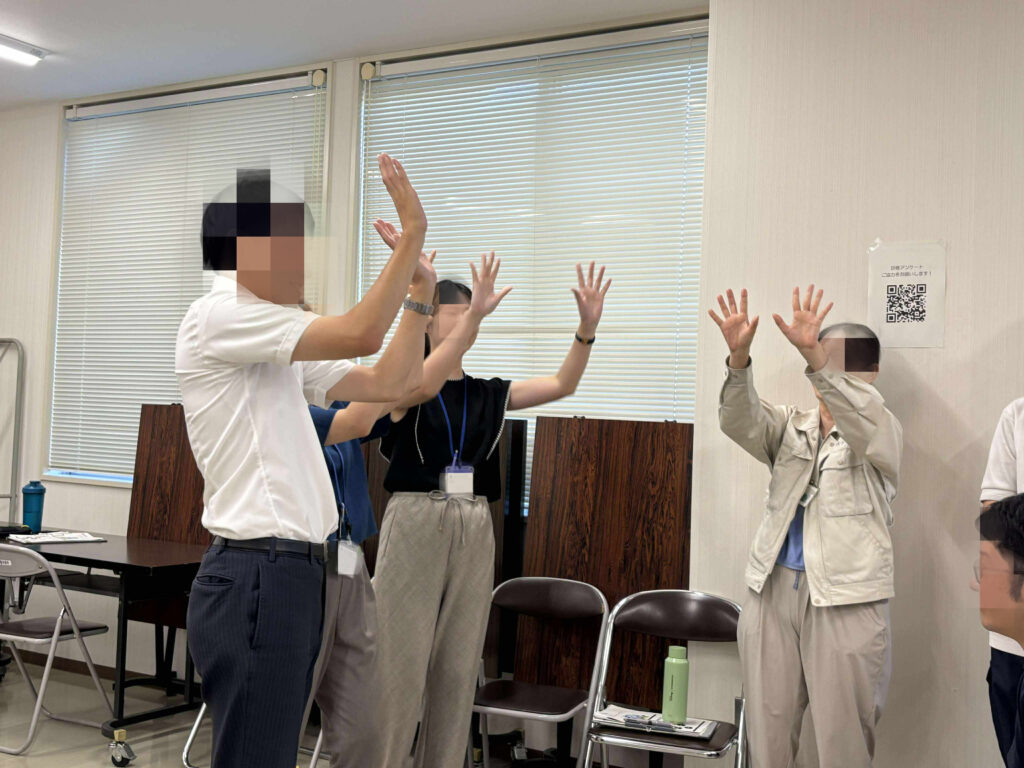

今回のワークでは、協働に求められるメタスキルとして、思いやり、耳を傾ける、遊び心、尊重、パートナーシップ、好奇心、本気という7つの要素を紹介しました。参加者それぞれが現状、どの要素に馴染みや強みがあるのか、無意識に実践できているのかを確認した上で、今後はどの要素にチャレンジしていくのかを体感的に味わってもらいました。さらに、自分が今後意識していくメタスキルをポーズやジェスチャーで表現してもらうことで、ともすると忘れがちな自分の想いをいつでもどこでも簡単に思い出せるようにアンカリング(錨を下ろす)していきました。

協働に限らず、事業やプロジェクトを実施する際には、その計画や戦略といった側面に意識が向きがちで、それらを実施する人の要素(特に内面の感情)が考慮されることは殆どありません。「仕事だから」と割り切って進められるのは最初のうちだけで、そのような状態が長く続くことはありません。「所詮は人、されど人」を念頭に置きつつ、関わる人のモチベーションや人間関係にも意識を向けていくことが、ことさら協働には必要です。

当日は、緑政課の職員の皆さまだけでなく、浜松市で共に協働しながら活動を行っている市民活動団体の方々も参加されました。こうやって同じ場所で、同じことを学び、同じ体験をすることで利害関係者全員の共通体験や共通言語が増え、少しずつ目線が揃っていくことが協働が成功する秘訣でもあります。

この場に集まられた皆さんが1つのチームとして、この先どのように協働事業を進めていかれるのか楽しみでなりません。