地域経営と公務員のためのマーケティング

7月23日(水)、山口市の湯田温泉こんこんパークにて終日、地域経営に関わるセミナーに登壇しました。主催はやまぐち地域経営ネットワークで、持続可能で自立した中山間地域づくりを推進するために、「地域経営会社」の設立を主軸として、山口県の中山間地域づくりに関わる人や団体等の協働と相互研鑽を目的としたネットワーク組織です。

午前中は、やまぐち地域経営ネットワークが主催する地域経営“超”現地セミナー2025、「まちづくりの視点で地域経営を考える」にスピーカーの一人として参加。まずは、NPO法人ほほえみの郷トイトイの事務局長)高田新一郎さんによる団体の活動紹介から始まりました。トイトイは、「誰もが笑顔で安心して暮らし続けることの出来る故郷」をビジョンに掲げ、地域のよりどころとなる拠点をつくることで地域ニーズや不安など地域の声を丁寧に聴くしくみを構築するとともに、地域拠点を核として地域住民が主体となり課題解決にとりくむための事業構築を行っています。

トイトイが活動する阿東地域は、2010年には約6800人いた人口が2025年には約4600人となり、さらに2045年には約2600人へと大きく減少していくと推計されています。こうした中、ミニスーパーを拠点に移動販売車を走らせるほか、トイトイ工房、地域食堂、空き家活用、地域モビリティやワーケーション実証など、不安を安心に変え、地域に笑顔を増やすような様々な取り組みを行っています。こうした取り組みの前提や背景には、地域の人々との接点(コンタクトポイント)を増やし、その声を丁寧に拾い上げることで、潜在ニーズを顕在化させ地域のマネジメントを実現するという、まさに地域経営という発想があります。

続いて、NPO法人市民プロデュース理事長)平田隆之さんと私と3人でトークセッションを行いました。セッションでは、マーケティングや協働・対話といった切り口でトイトイの取り組みを素材にしながら、地域を経営することの楽しさや難しさについて掘り下げる時間となりました。

地域経営と言うと、そのイメージが湧きにくかったり、対象や範囲の大きさに圧倒されてしまいそうですが、その土台となるのは対話だと思っています。残念ながら、対話に必要な話し方や聴き方を多くの大人は学んできていません。その結果、一部の声の大きな人の意見が罷り通ったり、逆に言い出しっぺがその先の実行まで責任を背負わされたりすることさえあります。まさに「大きな声を出したもの勝ち」「言ったもの負け」という世界です。そうなると徐々に地域全体で、言いたいことも言わず、黙っているに越したことはないという空気に覆い尽くされてしまいます。そこには新たなことへのチャレンジも、新陳代謝も、持続可能な地域づくりも存在しません。地域経営を本気で推進していくためには、時間はかかりますが、土台としての地域の対話力を高めることは避けては通れませんね。

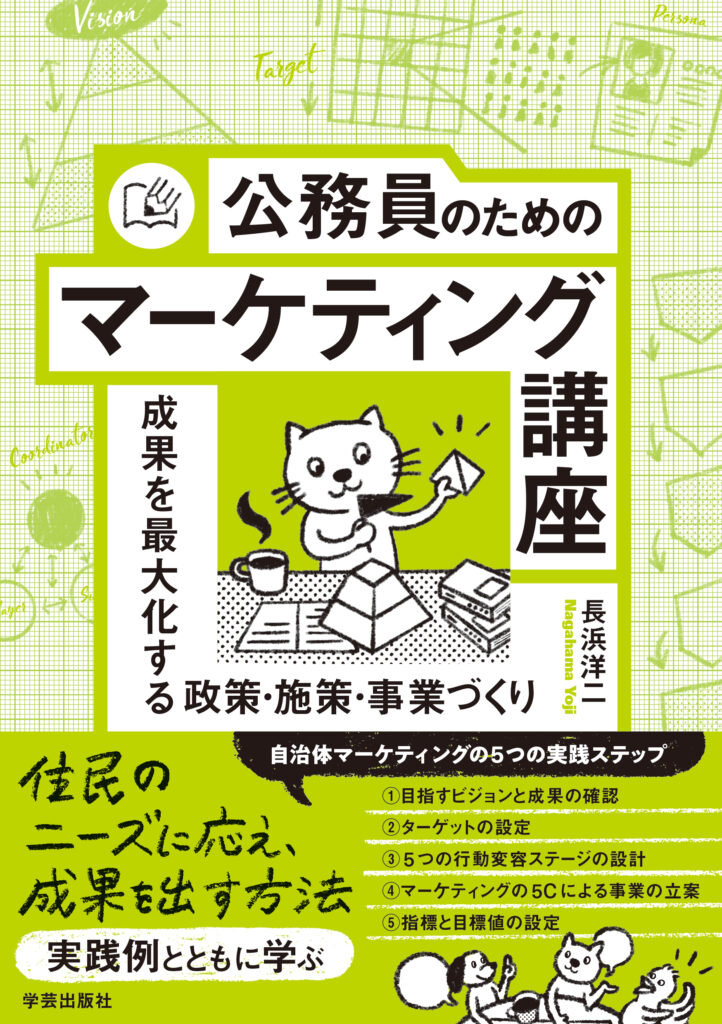

そして午後は、新著『公務員のためのマーケティング講座〜成果を最大化する政策・施策・事業づくり〜』の出版記念イベントに登壇しました。5月25日の発売から約2ヶ月が経ちますが、書籍として書いて伝えるということに加え、その内容をさらに簡潔に整理し、話して伝える貴重な機会となりました。当日は、地方自治体の公務員や中間支援組織のスタッフをメインの参加者ターゲットとして設定していましたが、蓋を開けてみると、まちづくり協議会の関係者や地域おこし協力隊、NPOや市民活動団体の方々など、幅広い皆さんにご参加いただくことになりました。

まず最初に、書籍の概要をレクチャー形式でお話ししました。第1章「公務員にとってのマーケティングを理解する」、第2章「自治体マーケティングの5つの実践ステップを学ぶ」、第3章「マーケティングに不可欠なコーディネーションを学ぶ」の内容を簡単に紹介しつつ、今回は本書の中心でもある自治体マーケティングの5つの実践ステップについて、書籍内でも事例として取り上げている”移住定住の促進”を例にあげ、具体的にどのように日々の業務の中で実践していけば良いのかをお話ししました。レクチャーで使用したパワーポイントの資料については、以下よりダウンロード(無料)していただけます。

▼▼▼ ダウンロードはこちらから ▼▼▼

https://www.slideshare.net/slideshow/pdf-bb81/281932823

参加者の方からは、アンケートで以下のようなコメントをいただきました。

|

■今まで活動指標と成果指標を明確に区別して考えていなかったと反省しました。 ■行政の中に事業をドライブさせるベースとしてのマーケティングを扱える必要を感じていましたが、この著書が嬉しいです。 ■現在の施策評価がやれていないという感覚がよく分かりました。地域の現状把握が視点として不足していると思いました。 ■何ごとにもマーケティング大切だと思いました。 ■市の職員としてマーケティングについて意識したことがなく、今まで知らなかった知識を知ることができて大変勉強になりました。ペルソナを用いてターゲットを具体化する方法について特に興味があり、機会があれば活用してみたいと思いました。 ■公務員のマーケティングというイメージはあまりありませんでしたが、やはり机上の空論ではなく、住民の意見、地域の課題に基づいて施策づくりが行われることが大切。今日は公務員が沢山参加されており、心強いと思いました。 ■公務員を対象としたマーケティング講座ということで興味をもって参加しました。理論的なことが理解できました。このことを頭に入れて、今後の業務に役立てていきたい。 ■施策の立案など、どうしても行政の視点(一方的な視点かも)からのものになってしまいがちで、かといって劇的な効果が得られるような新しい視点もなかなか気づけず、もどかしいなと思っています。今日の話にあった「5C」と先行/遅行指標の効果も新しく意識していきたいです。

|

休憩を挟んで、高田さん、平田さんと共にトークセッションを、そして最後に参加者全員で地域づくりに必要な「メタスキル」を体感してもらうミニワークを行いました。書籍の第3章でも触れていますが、メタスキルとは「スキルを超えたもの」という意味で、姿勢や態度、あり方などを指します。特に課題が山積する中山間地域などでは、何をやるかという「やり方」もさることながら、困難な状況にどのような姿勢や態度で臨むのかという「あり方」が重要です。マーケティングの計画や戦略を作り上げたとしても、そもそもその策定プロセスの中でオーナーシップ(当事者意識)が込められていなかったり、困難な状況にぶつかった時にそれを乗り越えていけるような意志や想いがなければ、地域づくりは進んでいきません。策定したマーケティング計画や戦略を“生きたもの”として実行していくためにも、論理的思考や言語化、分析などによる左脳的な側面だけでは不十分で、関係者全員の気持ちや感情、感性といった右脳的な要素が不可欠なのです。

今回のワークでは、地域づくりに求められるメタスキルとして、思いやり、耳を傾ける、遊び心、尊重、協働、好奇心、本気という7つの要素を材料として取り上げました。参加者は現在、様々な立場や所属で地域づくりに関わっていますが、各自が、現状はどの要素に馴染みや強みがあるのか、今後はどの要素に自分が意識を高めて取り組んでいくのかを体感的に味わってもらいました。今回は、地域も所属もバラバラの参加者を対象にワークを行いましたが、このワークを地域や組織を同じくする利害関係者に絞って実施すると、それぞれの現状の強みや今後の課題が全体に分かるかたちで可視化・共有され、関係者全体で今後向かうべき方向性を明らかにすることもできます。自分の痛恨の時間間違いで(!)、短い時間でのワークとなってしまったのが悔やまれますが、少しでも参加者の方に持ち帰ってもらえる気づきがあれば嬉しいです。

会場の湯田温泉こんこんパーク。6月にオープンしたばかりですが、天井が高く開放的なスペースのため、中に居ても圧迫感を感じません。セミナーを行ったスペースは締め切ることも開放することもできるのですが、今回は一般の来場者にも見てもらえるようにオープンにしました。セミナーを開催しながらそのすぐ側では子どもたちの遊び声が聞こえたり、ビジネスマンが休憩したり、お年寄りが併設された温泉を楽しんだりと、多世代にわたる交流スペースとして中々素敵な空間でした!