地域づくりの設計図を描く実践講座 in 島根①

9月7日(日)、島根県大田市にて「地域づくりの設計図を描く実践講座 〜対話・ビジョン・計画作成の基本を学ぶ〜」と題する連続講座の第1回目(全3回)を行いました。この講座は島根県西部県民センターの主催ですが、週末にも関わらず、同地域内において広く地域づくりに関わる団体関係者約50名の方にご参加いただきました。

県が主催するこの事業の目的は、人口減少、 少子高齢化が進む中山間地域において、生活機能の維持や地域課題の解決に重要な役割を果たしている地域運営組織等の団体や支援に関わる関係者が、活動の“想い”を言葉にし、“成果”を見える形で示しながら、共に目指すビジョンを描き、周囲と共有・連携していく力を身につけることを目指すというもの。具体的には「ロジックモデル」の手法を学び、地域づくり計画を策定していきますが、その土台ともなる団体内部や関係者間での合意形成や話し合いの進め方にも着目し、コミュニケーションの基本やファシリテーションの視点も学ぶことで団体内の関係性や意思決定のあり方を見直していきます。

■第1回(9月7日):合計形成と話し合いの力を高める

地域団体の活動においては、「計画や目標を一部の人だけで決めてしまう」「意見が出にくい」「話し合いが一方通行になる」といった課題がしばしば見られます。第1回では、活動を支える土台としてのコミュニケーションの基本とファシリテーション(合意形成)について学び、団体内外での対話の質を高める方法を実践的に考えます。

■第2回(9月28日):ビジョンを描き、活動の意味を見つめ直す

地域で活動を続ける中で、「そもそも自分たちは何のために活動しているのか」「将来どうなっていたらうれしいのか」といった“思い”を言葉にする機会は意外と少ないものです。第2回では、こうした活動の原点に立ち返りながら、団体のビジョン(目指す地域の姿)を明確にし、活動の背景や意味を整理していきます。

■第3回(12月21日):ロジックモデルを活用し、活動を“見える化”する

これまでに整理したビジョンや話し合いの成果をもとに、団体の活動を「ロジックモデル」(地域づくりの設計図)の形で整理し、発表・共有を行います。ロジックモデルは、活動の流れや成果を一目で把握できる図式化ツールであり、団体内の共通理解の形成や、支援者・住民への説明、計画づくりに役立ちます。

第1回では、コミュニケーションとファシリテーションについて学んでいただきました。計画づくりはあらゆる組織で行われているものの、その計画にどのくらいの想いが込められているのか、その計画が責任と意欲を持って本気で実行されているのかと問うてみると、関係者が苦笑いをしながら思わず下を向いてしまうというようなシーンを何度も見てきました。計画策定が一部の人だけで進められ、それ以外の関係者(特に実行者)には当事者意識がなかったり、話し合いの場に心理的安全性がなく、せっかく意見を出しても頭ごなしに否定されたり、声の大きな人の意見だけが採用されたり、逆に、ちょっと意見やアイデアを出しただけなのに、「じゃあ言った人がやって!」と責任を押し付けられそうになったりと、計画策定のプロセス自体に問題があることが多いものです。そうした状況下で作られた計画が想いをもって実行されることはなく、途中で頓挫することもしばしば、、、です。

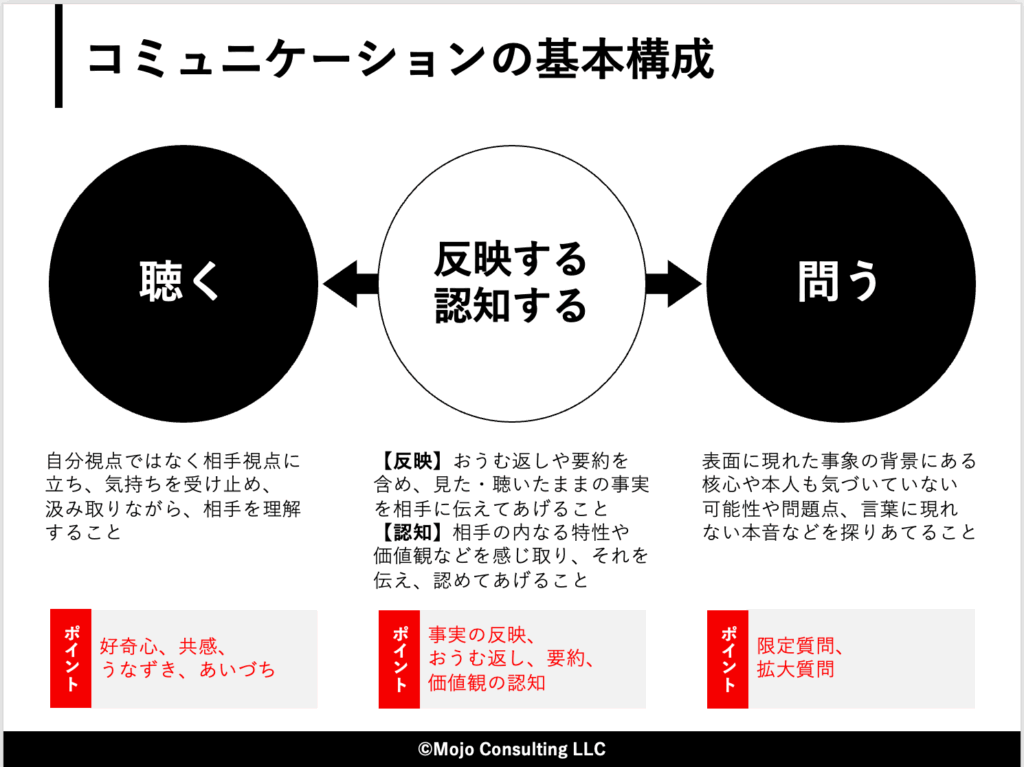

話し合いのプロセスは、関係者一人一人のコミュニケーション力により成り立つもの。今回は、コミュニケーションの基本からお伝えしていきました。コミュニケーションは、聴く(傾聴)←反映・認知→問う(質問)という基本構造で成り立っていますが、義務教育で学ぶことはなく、社会生活の中で自然と身につけていくことが大半です。せいぜい勤め先での研修などをつうじて学ぶことがあるくらいでしょう。今回は、傾聴や質問の仕方、その間をつなぐ役割を果たす反映・認知について、参加者同士のミニワークをつうじて学んでいただきました。

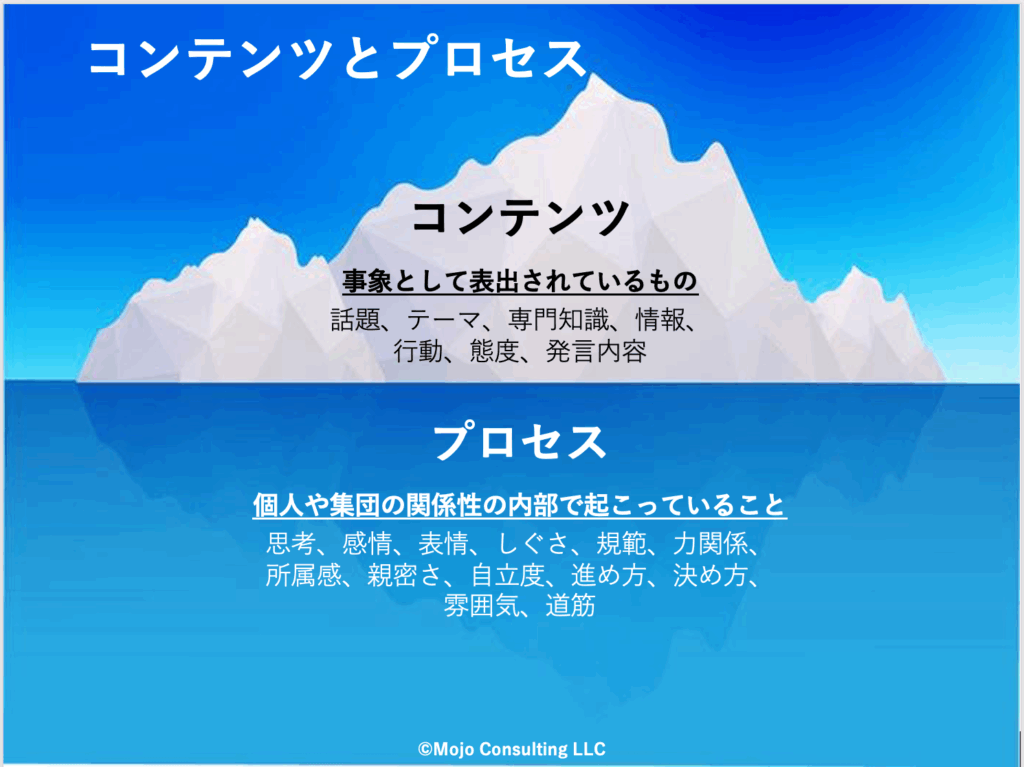

さらに講座後半では、2人のコミュニケーションから、複数人で行う対話のファシリテーションについてもお伝えしました。中でも合意形成はファシリテーションにおける大きなテーマ。ファシリテーターとして対話の場に臨む際には、事象として表出されているコンテンツと個人や集団の関係性の内部で起こっているプロセスの両方に意識を向ける必要があります。コンテンツはその場での対話や議論の様子が目に見え、耳にも聞こえるため意識が向きやすいですが、話されている内容の“交通整理”をしながら、当初の目的から逸れずにゴールが達成できるようサポートしていきます。テーマ(分野)についての専門知識もあるに越したことはないですが、何よりファシリテーターの論理的思考力(ロジカルシンキング)が大いに価値を発揮するところでもあります。

一方、プロセスは目に見えづらい分、その場の参加者の様子や全体の雰囲気を察知する力が求められるため難易度が上がります。口に出して語られる言語メッセージではなく、非言語のメッセージでやり取りされるため、参加者個人または参加者間でどのようなシグナルが現れているのかをキャッチできるようにアンテナを高く立て、時にはヒリヒリするような場面にも臆さずに介入する姿勢が求められます。

計画づくりというと、文字どおり、「計画をつくること」がゴールになりかねません。計画はつくることがゴールではなく、それを実行し、さらに成果を出すことがゴールです。計画をつくることが目的化することのないように、自分たちをはじめ関係者全員が実行している姿まで想像しながら計画をつくることが重要です。

あっという間の3時間でしたが、最初の少し固い雰囲気から徐々に暖かく、熱気に満ちた場に変わっていったのが印象的な第1回目となりました。この連続講座では、自治体職員の姿勢もその場に大きな影響を及ぼすという認識のもと、主催者の県職員をはじめ、対象地域の基礎自治体の職員も参加者(当事者)の立場で参加していただいています。とかく市民向けに行う行政主催事業では、「主役は住民、自分たちは裏方」という遠慮や思い込みがあり、自治体職員は会場の後ろ(脇)の方で目立たずに座ってその場を過ごすケースが多いものです。地域協働を推進するにあたり、住民の生々しいやり取りに耳を傾け、情報収集と実態の把握を行いつつ、自分たちも全体の一部(当事者)であることを自覚し、時にはグッと踏み込み、時には外から緩やかに全体をホールドするといった、まさにファシリテーターとしての自治体職員の柔軟な立ち居振る舞いが地域づくりには必要ですね。