休眠預金事業と地域コミュニティという視点

10月16日、今年で3回目となる、日本民間公益活動連携機構(JANPIA)による資金分配団体のPO(Program Officer)向けのギャザリングに登壇しました。

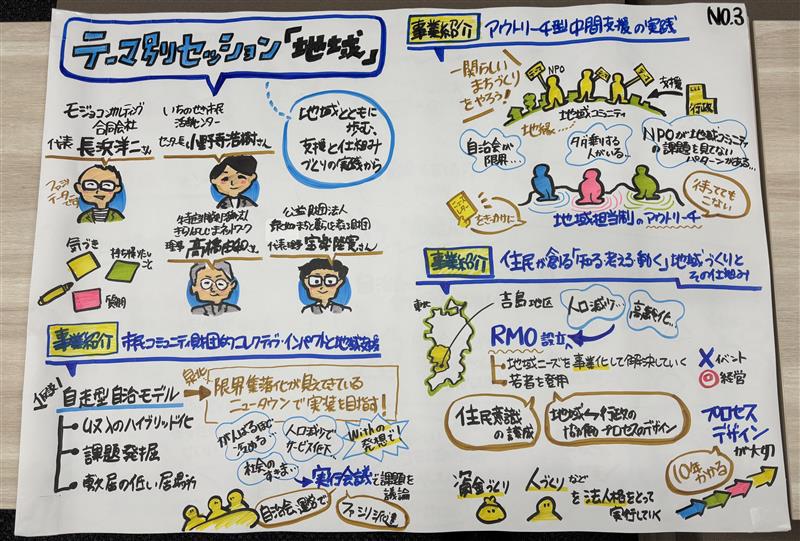

今年は、テーマ別セッション「地域とともに歩む、支援と仕組みづくりの実践から」でモデレーターを務めました。地域で活動する中間支援組織やPOにとって、「地域をつくる」とはどのような営みなのか、地域とどのように関わるのか、自組織のビジョンと地域との接続をどう描くかを見つめ直し、POとしての役割や自組織の方向性を振り返る機会とすることが狙いです。御登壇いただいたのは、市民活動の中間支援組織である、いちのせき市民活動センター)小野寺浩樹さん、全世帯加入型NPOのきらりよしじまネットワーク)高橋由和さん、都市部のコミュニティ財団である、泉北のまちと暮らしを考える財団)宝楽陸寛さんのお三方です。「なぜ、この人が、この場に?」という顔ぶれですね。

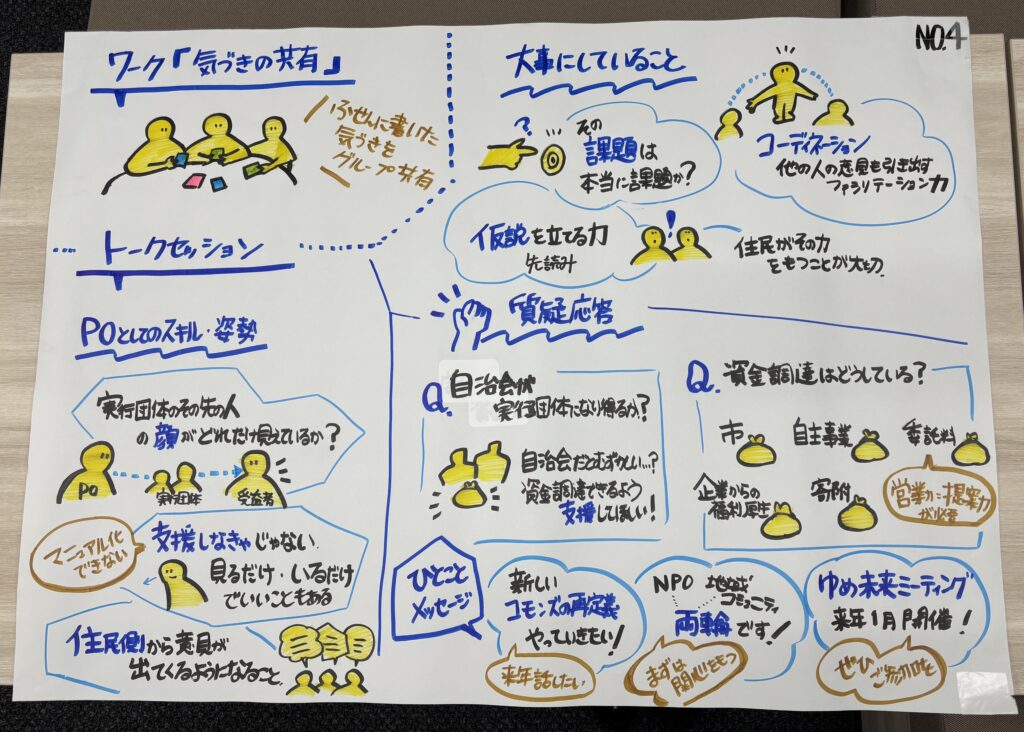

お三方からの活動紹介からみえる共通点として、まず、地域・社会課題の実態把握における解像度が高いことが挙げられます。継続的な調査やワークショップ、ヒアリング、現場訪問などをつうじて地域の生の声や情報を収集しており、関連するステークホルダーを見極めるとともに、それらを前提とした課題解決に向けた仮説を構築しています。また、住民はお客様でも弱い存在でもなく、地域づくりの当事者であることを大事にしながら、多様な会議体やつながる場づくり、さらには成長に向けた学びの機会を提供しています。そして、コーディネーターとしての高いファシリテーション力を有しています。現場の最先端で活躍するプレイヤーではなく、あくまでも全体を俯瞰しながら必要に応じて介入を強めたり・弱めたりするコーディネーターの役割に徹しているのです。その中で不可欠なスキルがファシリテーションです。

休眠事業では特定のテーマ(分野)に取り組むNPOや市民活動団体などの”志援”型組織が多いですが、地域や社会の課題解決においては、それらの取り組みを横刺しする、”地縁”型の自治会・町内会や地域運営組織(RMO)など、地域コミュニティの存在があります。テーマが乗っかっているプラットフォームといってもいいですね。

地域・社会の課題解決は、これら志援組織と地縁組織が縦系と横糸を織り成しながら、それぞれの役割や機能を果たしていくことではじめて実現できるものです。もちろん、このことは今に始まったことではありませんが、お互いの存在が意識できていなかったり、地域によっては対立していたりと、超少子高齢化が進む地域において、協働関係を育むさらなる努力が必要なことが多いものです。

ソーシャルセクター、そして休眠事業にも、他セクターから転身してきたり、新卒で就職する中間支援者(コーディネートを仕事にする人)が増えてきています。人材の多様化が進むこと自体は良いことですが、大事なことが疎かにされたり、抜け落ちてしまうのは残念なことです。参加されたPOの皆さんには、このセッションで得られた地域・社会課題の解決に向けた視点や、様々な組織をつなぐコーディネーターとして必要なスキルや姿勢を持ち帰って頂ければ嬉しいです。

70分で3名に登壇いただくという贅沢な時間でしたが、この豪華なメンバーだとさすがに時間が短か過ぎましたね。一人70分お聞きしたかったですね。