ファンドレイジングの実践知に学ぶ 〜組織構造を読み、働きかける〜

7月31日(木)、日本ファンドレイジング協会と株式会社ファンドレックスが共催する、『ファンドレイジングの実践知に学ぶ〜組織を読み解き信頼関係につなぐ2ステップセミナー〜』の「第1部:組織構造を読み、働きかける」に登壇しました。

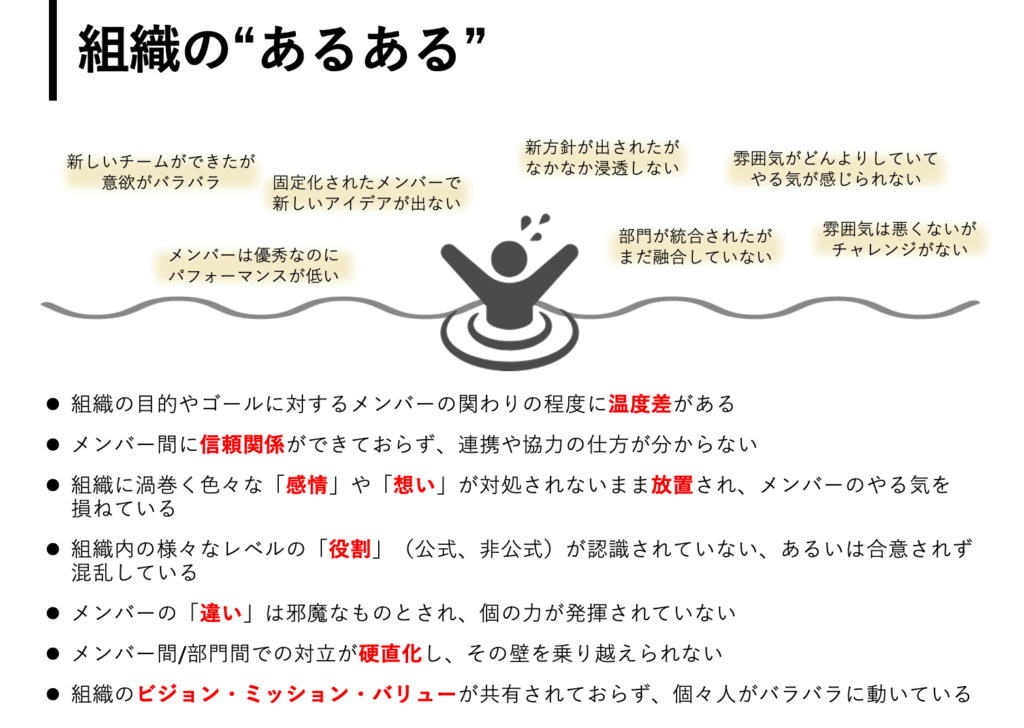

あらゆる組織と言っても過言ではありませんが、問題のない組織は存在しません。企業であれ、行政であれ、NPOであれ、あらゆる組織には何らかの対立や葛藤、そしてそこからくる傷つきや痛みや悲しみがあります。それらの中には解決されるものもあるでしょうが、また違うかたちで現れたり、長い期間にわたって組織に横たわり、組織の感情を支配し続けるものもあります。

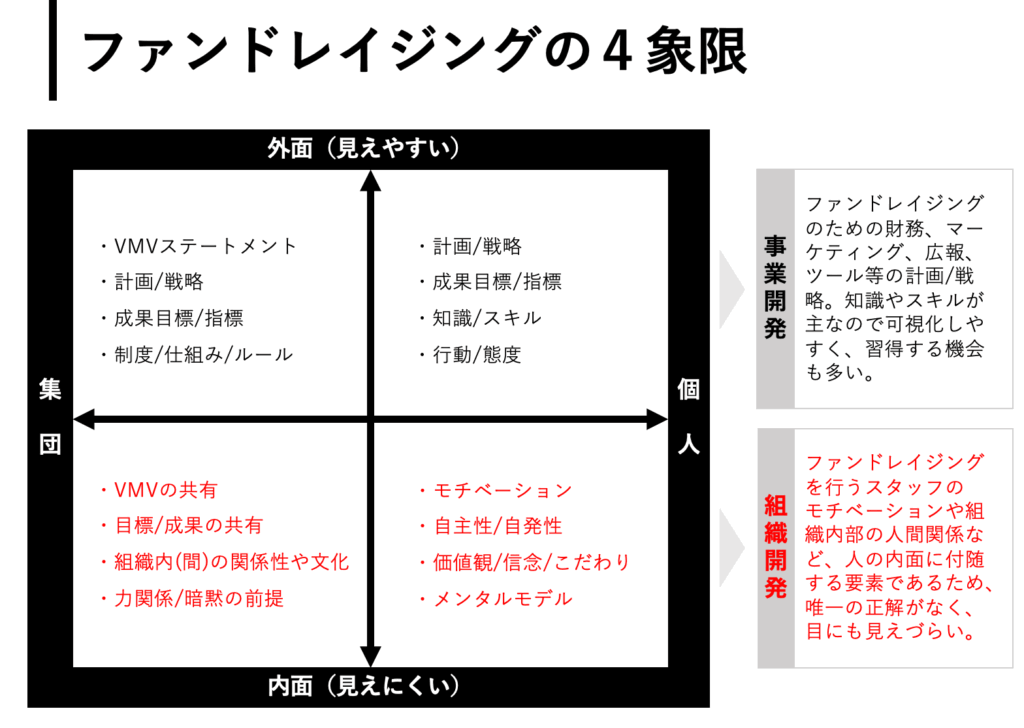

このセミナーでは、こうした組織にまつわる”あるある”を共有した上で、ファンドレイジングでよくある組織内のシーンを事例として取り上げてお話をしました。以下の図表にみるとおり、ファンドレイジングを実践していく際には4つの象限を意識して関わっていきます。これは組織内部で担当のファンドレイザーとして関わる場合でも、外部からファンドレイジング・コンサルタントとして関わる場合でも同様です。

ファンドレイジングの実践においては、往々にして、上半分の外面に見えやすい領域にフォーカスして関わっていることが多いのではないでしょうか?目に見えやすいため、具体的にいつ、どこで、誰が、何を、どこまでやれれば良いのか分かりやすく、計画や戦略レベルで方針や方向性を整理しながら、具体的な実施施策を決められた予算の下で人員体制や実行スケジュールに落とし込み、進捗の確認や改善などのアクションにもつなげていくという、事業開発の領域です。

一方で、下半分は個人の内面や集団の関係性に付随するため目に見えにくく、言語化・可視化して他者と共有するのが難しいという特徴があります。一般的に組織開発と呼ばれる領域ですが、事業を推進するための行動の源泉や原動力になるものであり、実は多くの組織で事業やファンドレイジングがうまく進まない時の原因はこの領域にあることが多いのです。目に見えにくいため、それぞれが違和感や不快感を感じながらも、それを他者に分かるように伝え、理解してもらうのが難しく、挙句に、そのまま問題が取り上げられることなく放置され、気づいた時には取り返しのつかない状態になってしまっていたということが起きがちです。

ファンドレイザーとしては、お金を獲得するという分かりやすいゴールを持って業務にあたりますが、目に見えやすい事業開発の領域だけをグイグイ推し進めてしまうことがあります。もちろん、この領域が重要なことは言うまでもありませんが、それと同じように、個人や集団(組織)の内面で何が起きているのかという組織開発の領域にも意識を向けて働きかけていかなければなりません。繰り返しですが、ファンドレイジングが停滞したり、うまくいかない時の真因は、手段や手法というよりも、それに関わる人や人の関係性にあることが多いのです。ファンドレイザーとして、そうした組織の状況に出くわした際に、何がなんだか訳が分からない状態に陥り、その場の激昂したり、どんより停滞した感情の渦に飲み込まれてはなりません。一歩引いたところから俯瞰的に眺めつつ、組織の状態を見立て、適切な介入を行っていく必要があります。言うは易し、行うは難しですが・・・(苦笑)

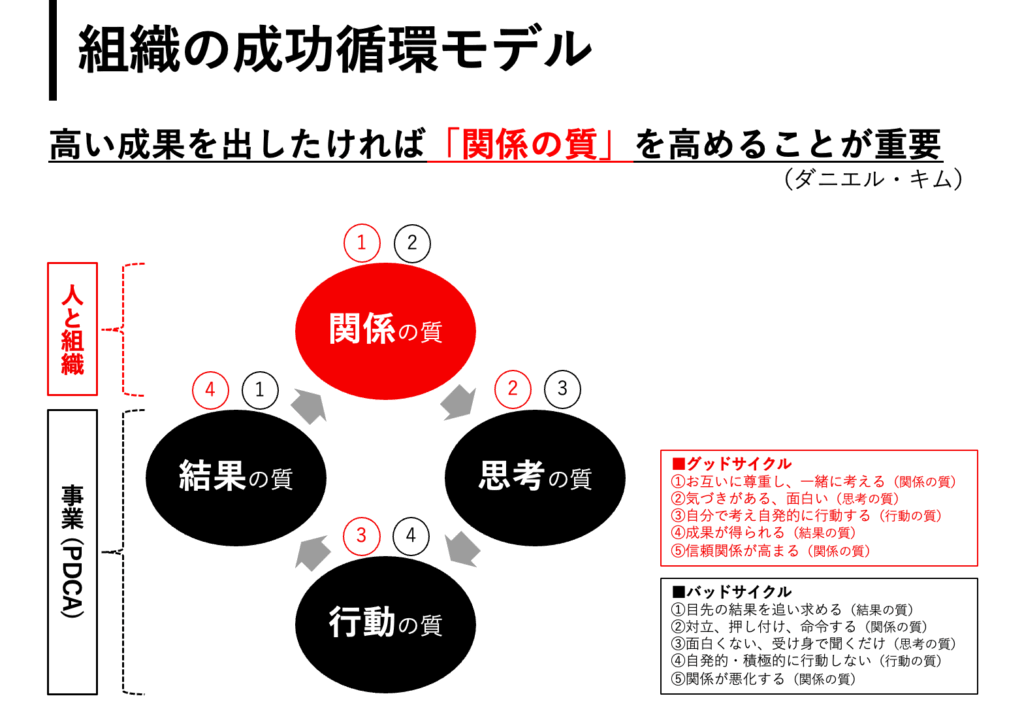

こうした目に見えにくい領域への介入が重要であることの意味は、ダニエル・キムの「組織の成功循環モデル」(下図)でも説明することができます。これは、端的に言うと、高い成果を出そうと思えば、「関係の質」を構築することから始めなければならないということです。この図で言うところの「思考の質」→「行動の質」→「結果の質」は一般に言われる、PDCA(Plan-Do-Check-Action)と同義のものであり、事業領域のことを指しています。つまり、PDCAの前提となる「関係性の質」が整っていなければならず、PDCAはうまく回らず、事業の成果は見込めないということなのです。こうして理論的に整理してみても、人や組織への介入に大きな意義があることは納得できるのではないかと思います。

当日は、コーチングやプロセスワークのメソッドによる介入方法をいくつか紹介しながら、あっという間に時間が過ぎていきました。やはりこうした人間関係にまつわる話は誰もが何かしらの当事者であるため、関心が高いもの。セミナー後の”放課後”タイムでもたくさんの質問をいただきました。

このテーマは座学で聞くだけで簡単に理解し、実践できるものではありません。また機会があれば、別のかたちで皆さんと深掘りをしていきたいと思います!