NPOの組織開発とシステム・コーチング

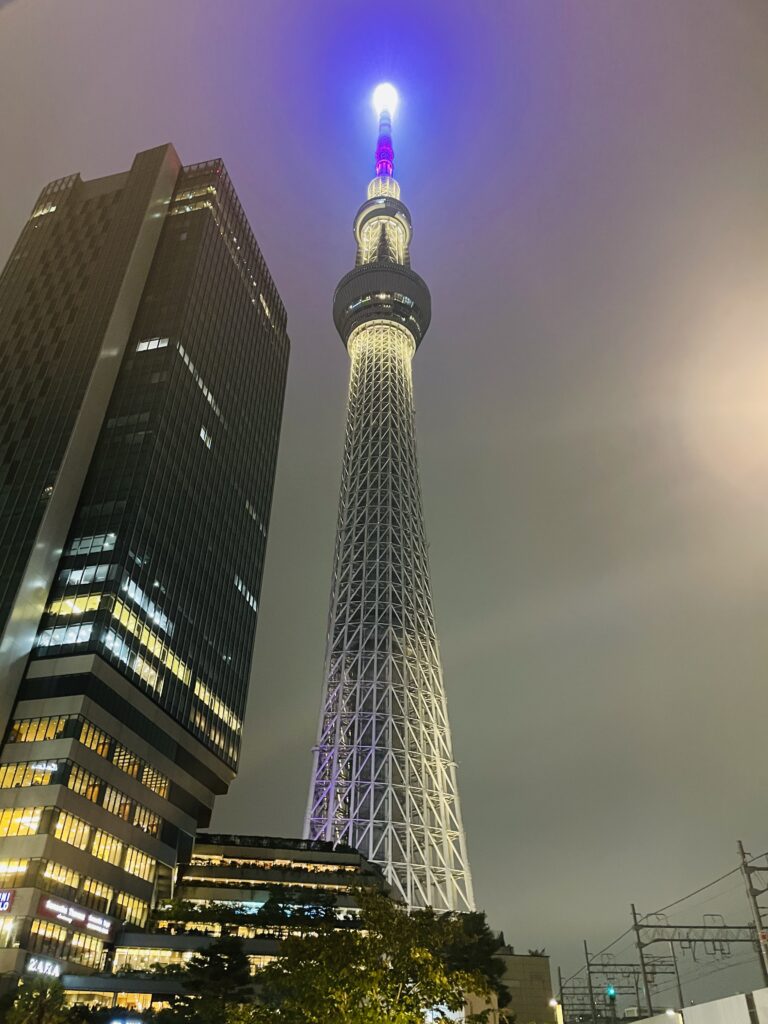

東京スカイツリーの近くで、終日、某NPOのシステムコーチングでした。

どのような組織も、立ち上げからしばらくは公私の境目がないくらい常に近い距離にいるため、メンバーそれぞれの考えや想いも意識せずとも自然と耳目に入ってきます。お互いの感情も肌身で感じられるため、いちいち言葉に出して言わなくても分かり合えるものです。

ところが組織の規模が大きくなるにつれて、業務も分業化され、個々の役割と責任も明確に規定されるようになり、限られた範囲の人たちとの関わりに限定されていきます。全員が集まって話す機会は減り、なけなしの集まる機会も業務の進捗共有がメインとなり、お互いの考えや想いの部分にまで話が及ぶことがありません。昨今のリモートワークの浸透は、さらにこのことに拍車をかけ、会議前後の“余白”がないコミュニケーションの連続です。自分の考えていることや感じていることを伝え切れないまま、そして同じように相手の考えていることや感じていることを理解し切れないまま、モヤモヤした状態がずっと続いていきます。そしてそのモヤモヤを解消する機会も術も、誰も提供してくれません。

そうした状態が続いた結果、ある日突然、大きなトラブルが発生します。私自身が実際に体験したことでもありますが、人間関係の崩壊、人材流出、内部告発、ハラスメントの温床化、燃え尽きや心身の不調、さらには不正行為まで、突然発生したようには見えるのですが、実は水面下で着々とそうした状況に向かって進行していたのです。そう、目に見えない何かに蝕まれるように。。。

人によっては、そうした違和感には気づいていたものの、声を出せない、出してはいけない、出さない方が得だ、という意識に囚われ、見て見ぬふりをしたり、無かったことにしてしまいます。

気づいた時にはすでに手遅れという状態になる前に、目に見えやすい事業面だけでなく、お互いの気持ちや心の所在を確認し合う必要があります。組織が大きくなるほど、こうした取り組みは組織戦略の中核として位置付けなければなりません。ビジョンやミッションを大事にするNPOだからこそ、何を目指すのかということに加え、そこに向かっていくための関係性はどのようであるべきかを意識していなければならないということです。

これからの時代は、雇用形態、年齢/世代、性別、勤務地、社会経験など、組織を構成するメンバーの多様性がますます拡がっていくため、そうした状況を考慮に入れた組織づくりが不可欠です。ひと昔の時代のように同質性が高い人が集まる集団はどんどん減っていきます。特にNPOにはこのことが当てはまるでしょう。

前例も正解もない時代。そしてトップが全てをコントロールすることができる時代でもありません。そうした中で唯一やれることは、「対話」です。これをコストとみるのか、それとも投資、さらにはその先に生み出される新たな価値創出のための取り組みとみるのか、その判断によって関係性も組織の成長度合いも大きく変わってくるです。

ボトムアップでは対応が難しい問題。こういう時こそ、トップが組織全体を見渡すアンテナを高く張り巡らして組織に蔓延する澱んだ空気感をキャッチし、場を開く意識と勇気をもってもらいたいものです。