島根県市町職員向けマーケティング研修

9月29日(月)、島根県の石見圏域県・市町の地域振興担当者向けの勉強会(通称:いわみゼミ)にお邪魔しました。

少子高齢化をはじめ、石見地域が抱える課題が複雑化する中、石見地域の市町、県職員がともに先進事例を学び、地域と協働し課題解決に活かすとともに、石見地域9市町のより一層の連携を図ることを目的とした企画で、テーマは「マーケティングとファシリテーションで考える伴走支援」です。

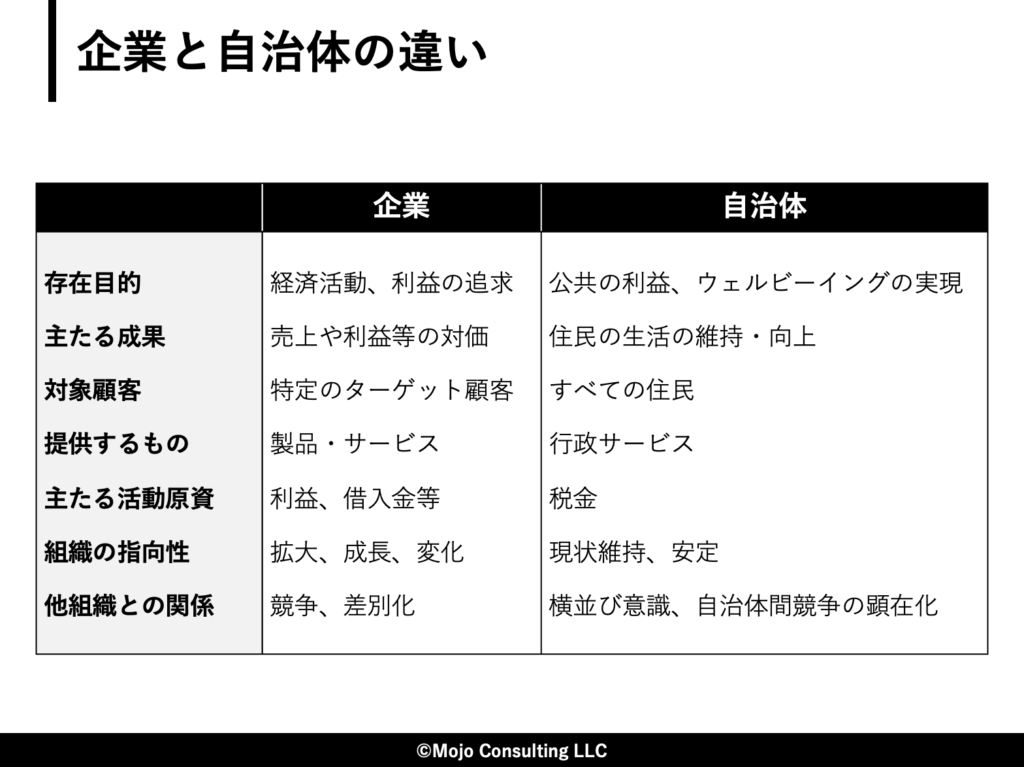

今回は3時間半という時間があったので、拙著『公務員のためのマーケティング講座: 成果を最大化する政策・施策・事業づくり』の目次構成に則り、講義とワークを行いました。まずは第1章「公務員にとってのマーケティングを理解する」では民間企業との違いをお伝えしながら、自治体ならではのマーケティングの特徴についてお話をしました。

ほとんどの公務員が仕事やメディア、日常の会話などをつうじて一度くらいは「マーケティング」という言葉を見たり聞いたりしたことがあるのではないかと思います。人によって、「市場調査やリサーチ」「製品の企画・開発」「営業」「PR活動」「ブランディング」といったものから、「売るための仕組みづくり」「消費者のニーズに応えること」「モノを買わせるテクニック」「お金儲けの手段」まで、様々な認識や印象をお持ちのことでしょう。自治体の中でも企業の営利活動に近い地域特産品の開発・販売に携わったり、地域の魅力をPRして観光客の誘致や移住定住を促進するシティプロモーションなどに従事する人にとっては、マーケティングを比較的身近に感じることができるかもしれませんが、そういった経験をしたことがある人はむしろ少数派だと思います。いずれにしても、大半の公務員にとってマーケティングとは、企業による製品やサービスの販売に関わることであり、自分たちにあまり関係のないもの、馴染まないものと思っているのではないでしょうか?

企業と自治体との違いを踏まえ、あらためて以下の公務員にとってのマーケティングの定義をお伝えしました。

多様な主体の協働や連携により、政策・施策・事業のターゲットの意識や行動の変容を促し、新たな価値の創造、課題解決、現状の維持・予防をつうじて、住民のウェルビーイングを実現すること

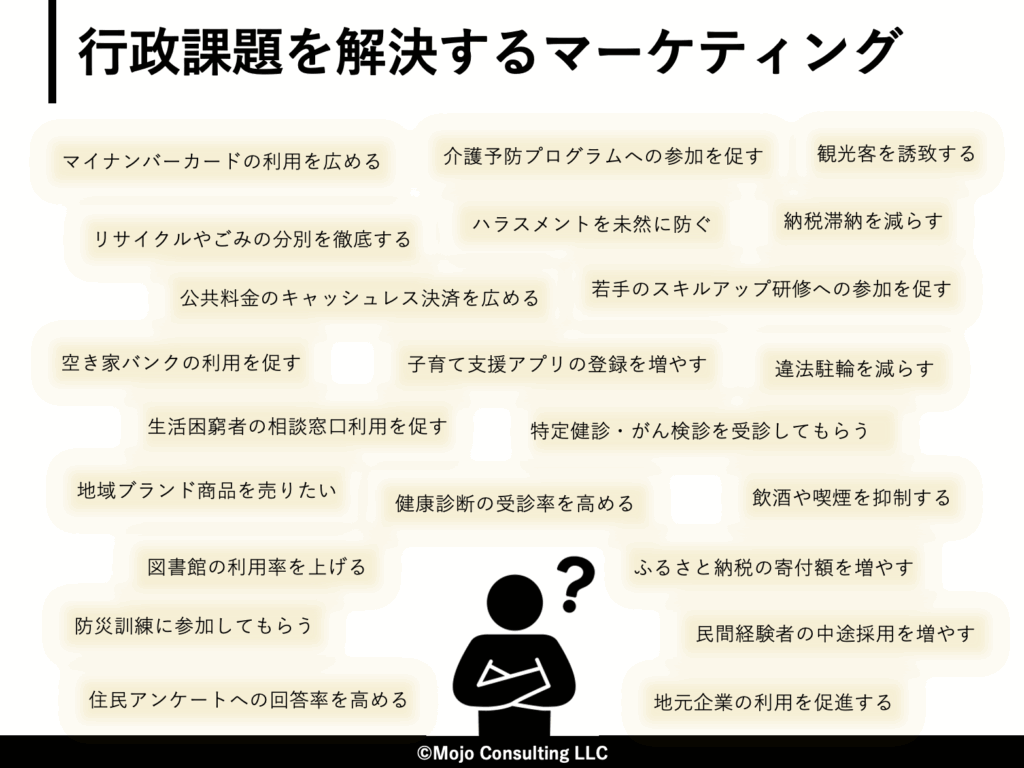

大事なポイントはターゲットの意識や行動の変容を促すという点です。企業にとっては、製品を買ったりサービスを利用してもらったりすることがターゲットに期待している行動ですが、自治体の場合はそもそもそうした売上や利益につながる行動の促進が目的ではありません。また、ターゲットとなる地域内外の住民や事業者に対して期待する行動のバリエーションも個々の政策分野に応じてかなり多岐にわたります。言い換えれば、それぞれの部署ごとに抱えている行政課題があり、それらを解決する手段がマーケティングだということです。

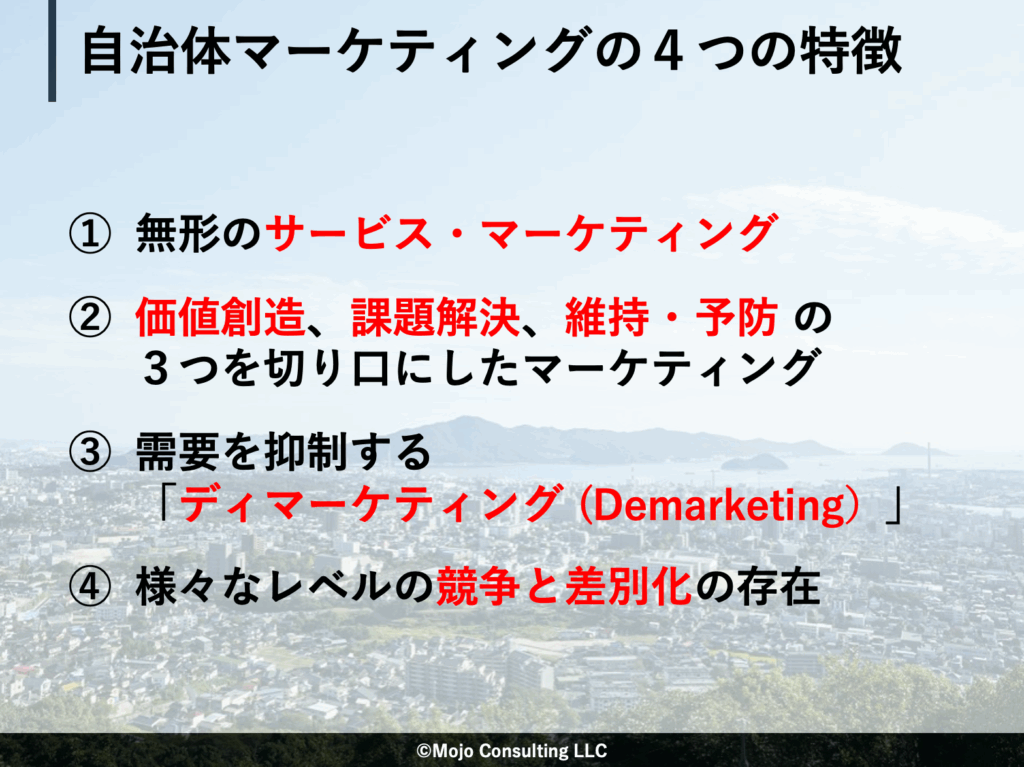

こうした企業と自治体におけるマーケティングの違いを踏まえ、あらためて自治体ならではのマーケティングの特徴を4つ解説します。これらの違いを抑えておくことで、より効果的に政策・施策・事業を推進していくことができるようになります。

❶無形のサービス・マーケティング

→福祉、教育、健康、人権など目に見えない無形のサービスが大半であり、有形の製品の提供とは違う難しさがある。目に見えづらいからこそ、提供するサービスの目的や背景、内容や価値、メリット・デメリット、手続きや利用方法などを可能な限り視覚的・具体的に説明したり、実績や効果をデータや実例をつうじて提示するといった工夫が必要である。

❷価値創造、課題解決、維持・予防の3つを切り口にしたマーケティング

→「価値創造」は地域や社会に魅力、歓び、楽しさ、ワクワク、知識、学び、成長、利便性、感動、人との出会い、つながり、体験などを増やしたり、新たに生み出したりするような取り組みであり、特産品の開発、朝市やマルシェの開催、観光資源の整備、スポーツや文化芸術の振興、生涯学習の機会提供、祭りや運動会などの地域振興イベントの実施などを指す。「課題解決」は子どもの貧困対策としての子ども食堂の開設、食品ロスの削減、ひきこもりの就労支援、耕作放棄地の活用、シャッター商店街の再生、高齢者の孤独死対策、自然災害の復興支援、子どもの虐待・いじめ対策など、地域の困りごとを減らしたり、無くしたりするための取り組みである。「維持・予防」は伝統芸能や歴史文化遺産の保護、自然生態系の維持、公園や道路、橋梁、港湾などの維持管理に加え、子どもの見守り、認知症の予防、定期予防接種などの予防に向けた取り組みがこれにあたる。

❸需要を抑制する「ディマーケティング」

オーバーツーリズム対策など、需要を抑制するのが「ディマーケティング(Demarketing)」であり、ターゲットに対して大なり小なり不便や苦痛を与える。関連する条例の制定・改廃や啓発活動を行う際には、その対象者をはじめとする利害関係者に対して、その背景や目的、具体的な目標、進捗状況や成果などを丁寧に伝える必要があり、加えて、それら利害関係者とのパートナーシップを確立したり、ディマーケティングの対象者の行動変容を促すためのインセンティブを提供するなどの検討も必要。

❹様々なレベルの競争と差別化の存在

(1)戸籍謄本・戸籍抄本の発行など法的根拠に基づき自治体にしか実施出来ない事業、(2)公共施設の利用料金など、自治体が自由にサービス内容や価格を設定できる事業、(3)ふるさと納税など、他の自治体との競争が発生する事業、の3つに競争が分類される

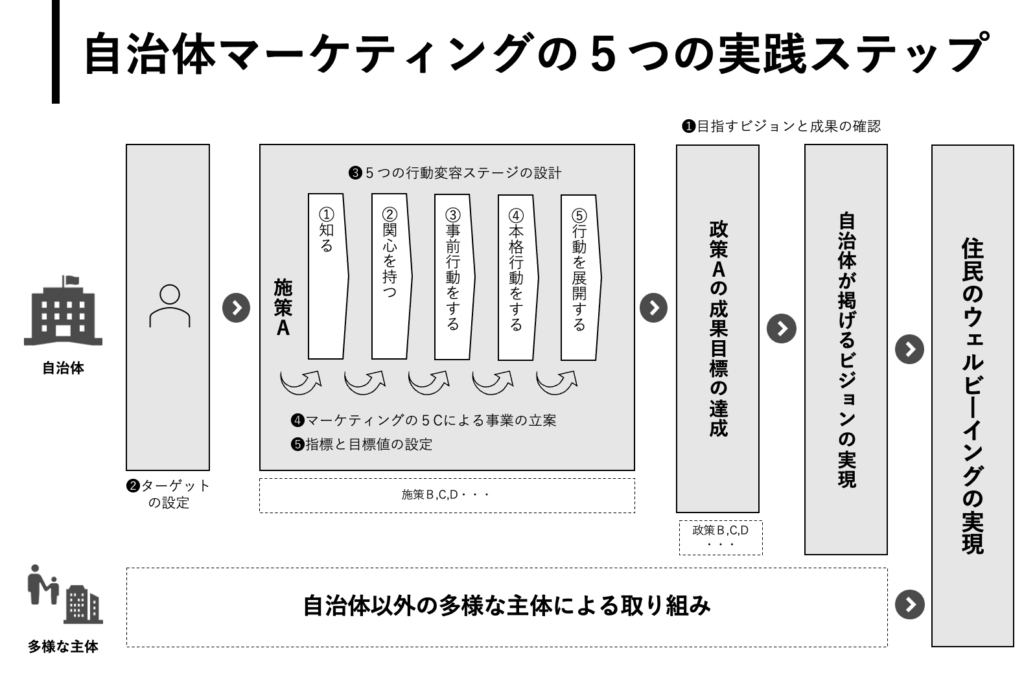

続いて、『公務員のためのマーケティング講座: 成果を最大化する政策・施策・事業づくり』の中でも主要な部分である、第2章「自治体マーケティングの5つの実践ステップを学ぶ」を解説しました。

日々の業務において実践していくための5つのステップについて解説をした後、具体的な事例として書籍内でも紹介している「移住定住の促進」を事例として取り上げ、ステップに応じてどのように展開していくのかをお話ししました。

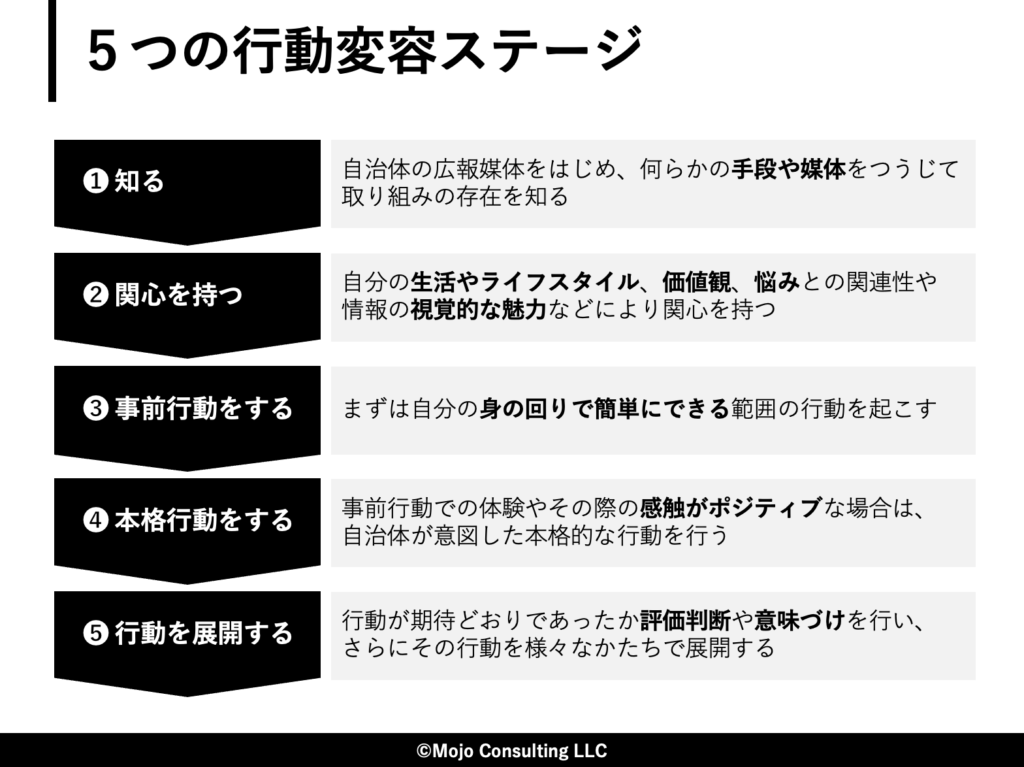

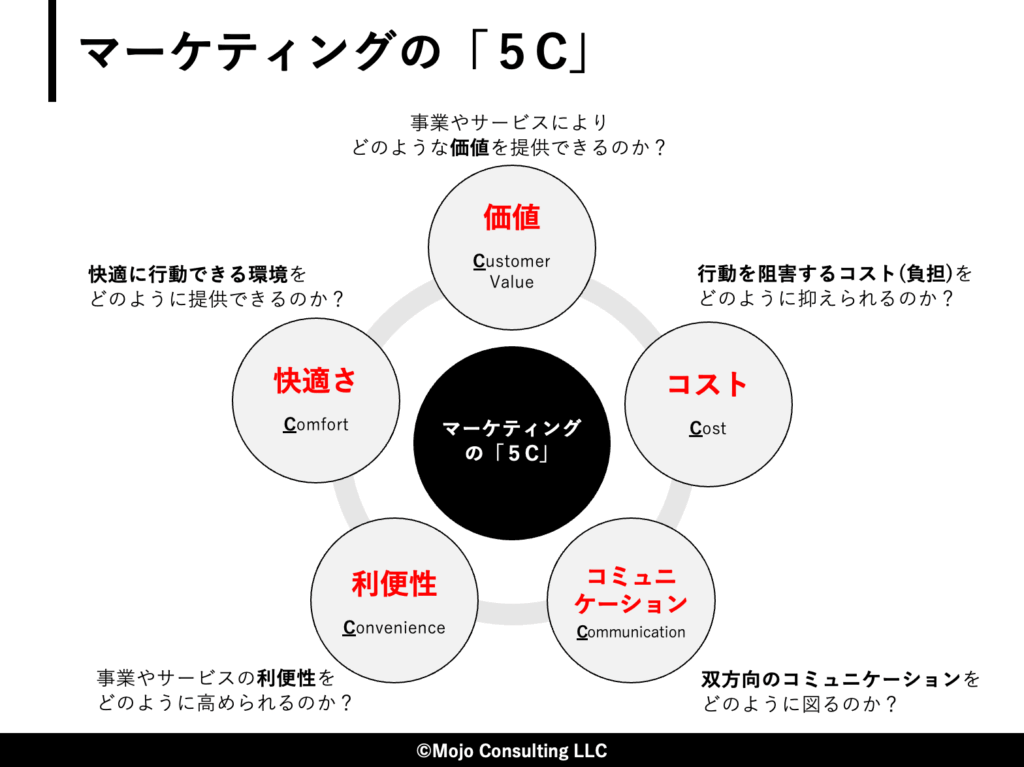

特にターゲット(ペルソナ)を設定した後の「5つの行動変容ステージ」を設計することと、その次の「マーケティングの5Cによる事業の立案」がマーケティング戦略を企画立案していく際に自治体としての腕の見せ所となるステージです。自分たちの思い込みや思いつきではなく、あくまでも設定したターゲット(ペルソナ)を起点としながら、そのターゲットがどのような行動を経て自治体が意図している事業・施策・政策上のゴールに辿り着いていくのかを設計しなければなりません。

さらには、自治体による5つの「C」(Customer Value[価値]、Cost[コスト]、Communication[コミュニケーション]、Convenience[利便性]、Comfort[快適さ])を組み合わせた後押しとなる事業がどれほどターゲット(ペルソナ)の特性や行動変容に即したものであるか次第で、ゴールに到達してもらえるかどうかが決まるのです。

今回は、これらの5つのステップについて、自分の担当業務におけるペルソナを作成してもらった上で、行動変容ステージと打ち手であるマーケティングの5Cについて考えてもらいました。

最後に、第3章「マーケティングに不可欠なコーディネーションを学ぶ」について学んでいきました。VUCAの時代を迎え、地域や社会の課題が多様化・複雑化している中、財政難や人手不足などの課題を抱える自治体だけでマーケティング戦略が完結できるわけではありません。公務員はマーケティング戦略の企画立案から実行に至るまで、地域の様々な主体が持つ強みや専門性を集結させ、その相互作用を促しながら課題解決を進めていく必要があります。この研修では、コーディネーターとして必要なスキルであるファシリテーション・スキルの中でも、合意形成についてグループワークを行いました。特に今回参加された職員は地域づくりに関わっていらっしゃる方ばかりであり、直接住民の方々と接する機会がある人たちです。この意味でも、合意形成を促すような対話の場をホールドするスキルは不可欠と言えます。

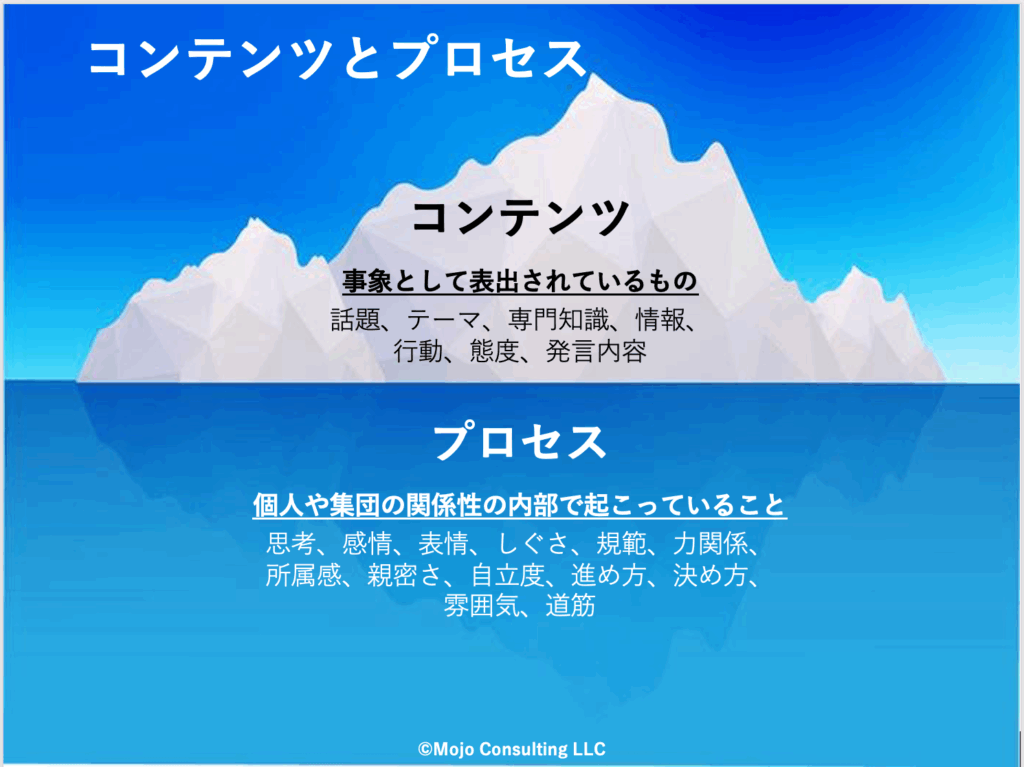

ファシリテーターとして対話の場に臨む際には、事象として表出されているコンテンツと個人や集団の関係性の内部で起こっているプロセスの両方に意識を向ける必要があります。コンテンツはその場での対話や議論の様子が目に見え、耳にも聞こえるため意識が向きやすいですが、話されている内容の“交通整理”をしながら、当初の目的から逸れずにゴールが達成できるようサポートしていきます。テーマ(分野)についての専門知識もあるに越したことはないですが、何よりファシリテーターの論理的思考力(ロジカルシンキング)が大いに価値を発揮するところでもあります。一方、プロセスは目に見えづらい分、その場の参加者の様子や全体の雰囲気を察知する力が求められるため難易度が上がります。口に出して語られる言語メッセージではなく、非言語のメッセージでやり取りされるため、参加者個人または参加者間でどのようなシグナルが現れているのかをキャッチできるようにアンテナを高く立て、時にはヒリヒリするような場面にも臆さずに介入する姿勢が求められます。

この研修ではグループに分かれ、コンテンツとプロセスのそれぞれに意識を向けた合意形成手法についてのワークを行ってもらいました。比較的ロジカルに整理を行うことで介入が奏功するコンテンツ面での介入方法と、目に見えづらい分、しっかりと相手の心の奥底にある本心や本音、さらにはそれらにつながる価値観や世界観などにまで対話を掘り下げていくプロセス面での介入方法について、両者の違いやそれぞれの難しさを実際に感じながら学んでいただけたことと思います。

社会課題先進県であり、かつ社会課題解決先進県ともいわれる島根県。前日には地域の活動団体も共に学ぶ機会も設け、まさに官民の別なく、そして県市町村の別なく、総力戦で取り組む姿勢がなんとも素敵ですね。