地域づくりの設計図を描く実践講座 in 島根②

9月28日(日)、島根県大田市にて第2回目(全3回)となる「地域づくりの設計図を描く実践講座 〜対話・ビジョン・計画作成の基本を学ぶ〜」講座を行いました。

今回は、前回学んでいただいたコミュニケーションやファシリテーションの基本を抑えた上で、各団体で行う事業の先にある、目指す地域の姿である「ビジョン」を考えていただきました。ビジョンは北極星にあたるもので、どこを目指すのかということであり、言い方を変えればゴールは何かということ。ゴールが明確でなければ何をしたら良いのかも分からず、思いつくことを闇雲にやることにもなりかねません。昔のように人もお金も余裕があった時代にはそれでも良かったでしょうが、超少子高齢化が進む中、本当にやるべきことは何かを見極めなければなりません。くれぐれも行き先の間違ったバスに乗るようなことがないように・・・

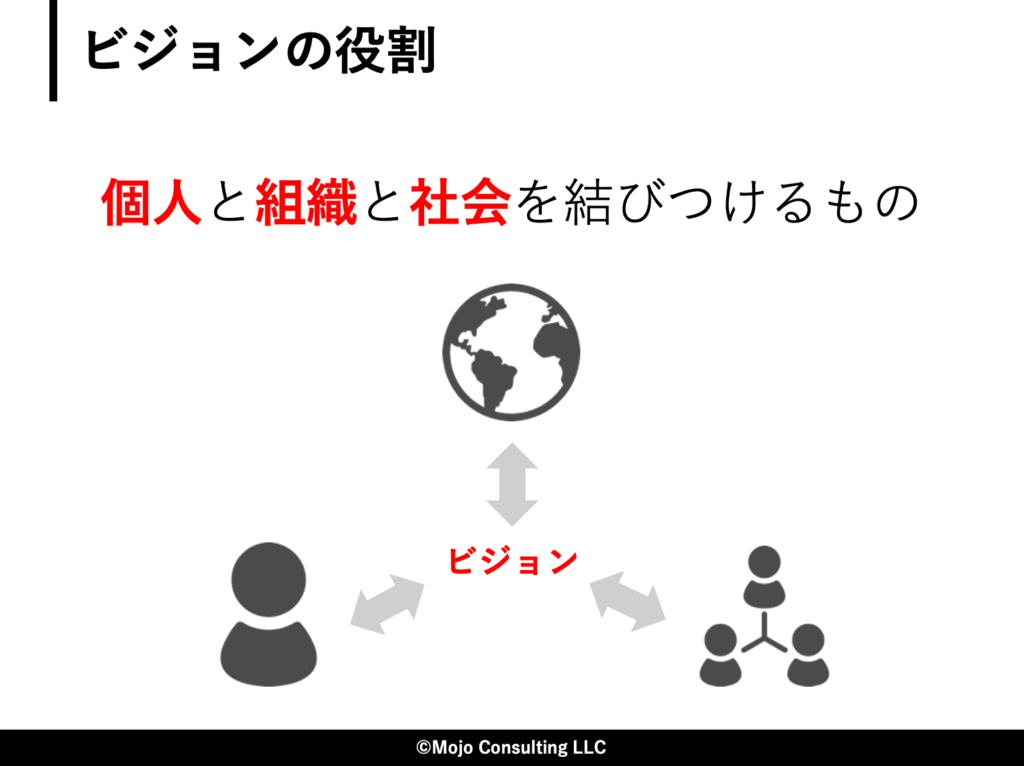

ビジョンは個人と組織と社会を結びつけるものです。個人にとって、自分の大事にしている価値観と結びつくビジョンを掲げている組織に所属することは、人生の目的や自己実現そのものとも言えます。そして組織を構成するメンバーにとっても、ビジョンがあることで何を目指すのかの共通認識ができ、意見が分かれた時に合意を形成するために立ち戻る元(羅針盤)にもなります。さらには、地域の住民や他の組織などが、ボランティアや寄付、協働のパートナー、運営メンバーなどとして関わろうとするときの手がかりや旗印にもなるものです。

一方で、目指す地域のビジョンは何かといきなり問われても簡単に思いつけるものではありません。このことを踏まえ、まずは個人の人生を振り返りつつ、その中で見えてきた大事にしている価値観や信念、こだわりなどを整理するところから始めました。そうして明らかになった価値観の延長線上に、所属している組織や暮らしている地域のビジョンがどのようにつながっているのか、重なっているのかを見極めていきました。そうして自分の内側から出てきた想いや願いを言葉にして、さらに絵にして他のメンバーと伝え合い、団体として目指す地域のビジョンについて対話をしてもらいました。次回12月までの課題として、各団体ごとにビジョン・ステートメントを策定してもらいます。どのような内容になるのか、今から楽しみですね。

県が主催するこの事業の目的は、人口減少、 少子高齢化が進む中山間地域において、生活機能の維持や地域課題の解決に重要な役割を果たしている地域運営組織等の団体や支援に関わる関係者が、活動の“想い”を言葉にし、“成果”を見える形で示しながら、共に目指すビジョンを描き、周囲と共有・連携していく力を身につけることを目指すというもの。具体的には「ロジックモデル」の手法を学び、地域づくり計画を策定していきますが、その土台ともなる団体内部や関係者間での合意形成や話し合いの進め方にも着目し、コミュニケーションの基本やファシリテーションの視点も学ぶことで団体内の関係性や意思決定のあり方を見直していきます。

■第1回(9月7日):合計形成と話し合いの力を高める

地域団体の活動においては、「計画や目標を一部の人だけで決めてしまう」「意見が出にくい」「話し合いが一方通行になる」といった課題がしばしば見られます。第1回では、活動を支える土台としてのコミュニケーションの基本とファシリテーション(合意形成)について学び、団体内外での対話の質を高める方法を実践的に考えます。

■第2回(9月28日):ビジョンを描き、活動の意味を見つめ直す

地域で活動を続ける中で、「そもそも自分たちは何のために活動しているのか」「将来どうなっていたらうれしいのか」といった“思い”を言葉にする機会は意外と少ないものです。第2回では、こうした活動の原点に立ち返りながら、団体のビジョン(目指す地域の姿)を明確にし、活動の背景や意味を整理していきます。

■第3回(12月21日):ロジックモデルを活用し、活動を“見える化”する

これまでに整理したビジョンや話し合いの成果をもとに、団体の活動を「ロジックモデル」(地域づくりの設計図)の形で整理し、発表・共有を行います。ロジックモデルは、活動の流れや成果を一目で把握できる図式化ツールであり、団体内の共通理解の形成や、支援者・住民への説明、計画づくりに役立ちます。